移地保育的目的乃是在自然原生地以外的地方進行物種的保育,朝向發展移地的基因保存能力,以便保護物種免於全然絕滅,並在被要求及可能的情況下,補充或復育自然族群。

由於七家灣溪水系的臺灣櫻花鉤吻鮭族群具備自我維持族群數量的能力,不需再藉由放流養殖族群穩定野外數量。因此雪霸處自2000年以後開始逐漸將櫻花鉤吻鮭復育行動的重心由就地(In-Situ)保育移向移地(Ex-Situ)保育。首先將人工復育工作由以往幼魚放流提升至完全養殖階段,意即在生態中心完成臺灣鮭魚的完整生活史養殖過程;保留部份種源,大部分則放流至歷史溪流以建立衛星族群。

2006年首先執行「送小櫻回家-臺灣櫻花鉤吻鮭重返歷史棲地放流作業」,將幼魚放流至司界蘭溪及南湖溪流域。其後陸續進行各歷史溪流放流作業,目前成果說明如下:

(一)伊卡丸溪2008年伊卡丸溪放流300尾。2000年放流15對23月齡鮭魚,2011年放流100尾。後續調查發現此區未能建立有效的衛星族群。

(二)羅葉尾溪2009年放流了150尾18月齡大的鮭魚;2010年5月放流 350 尾5月齡大的鮭魚,同年10月於更上游處放15對23月齡的亞成鮭。有勝溪下游於2022年放流500尾;2023年放流500尾。羅葉尾溪及有勝溪河道窄,族群數量易受氣候影響,變化大。

(三)樂山溪於2011年放流100尾;2013年放流150尾。後續調查無發現鮭魚蹤跡,推測樂山溪河段棲地較為破碎,無適合繁殖的緩流地形。

(四)合歡溪,原屬於臺灣櫻花鉤吻鮭棲息地且溪段無農業活動亦無農藥肥料的污染,為重點評估對象。雖然生物多樣性較七家灣溪少,但其個體數皆較七家灣溪觀魚台、羅葉尾溪多,可以穩定提供臺灣櫻花鉤吻鮭的食物來源。2017年開始放流工作,選定三個流放地點設為樣站(太陽城、華岡水源地、小嘆息灣)並進行監測。2017年900尾一齡魚;2018年放流3,000尾鮭魚;2019年2,400尾之零齡魚。族群數量增長快速,且範圍持續擴大,是重要的衛星族群。

(五)畢祿溪2021年於水文站放流300尾1齡鮭魚。數量穩定,可自行繁衍後代。

(六)南湖溪2006年放流250尾,2007年放流315尾,但未能成為有效的衛星族群。2021年於上游溪段(南湖溪木屋)放流1300尾6月齡鮭魚。族群數量穩定,成功建立衛星族群。

(七)司界蘭溪過去曾經進行野生族群放流(吳祥堅,2000),但因當時人力資源等因素而無法持續性的調查與監測,難以評估放流的成效。2003年之後的調查,即沒有再發現到野生族群(曾晴賢,2003;黃沂訓,2006)。有系統規畫放流始於2006年放流250尾,2007年放流165尾,2009年放流100尾,2010年放流120尾及180尾。後續調查發現此區未能建立有效的衛星族群。2023年於志佳陽3.1K放流共1,000尾,放流成效頇更長時間監測追蹤。

(八)中央尖溪2023年放流1,000顆發眼卵階段之受精卵。2024調查數量19尾,將持續追蹤調查、監測際族群續存狀況。

詳請參閱「113年臺灣櫻花鉤吻鮭族群數量、分布及明年預定工作」 https://www.spnp.gov.tw/News.aspx?n=14513&sms=12583

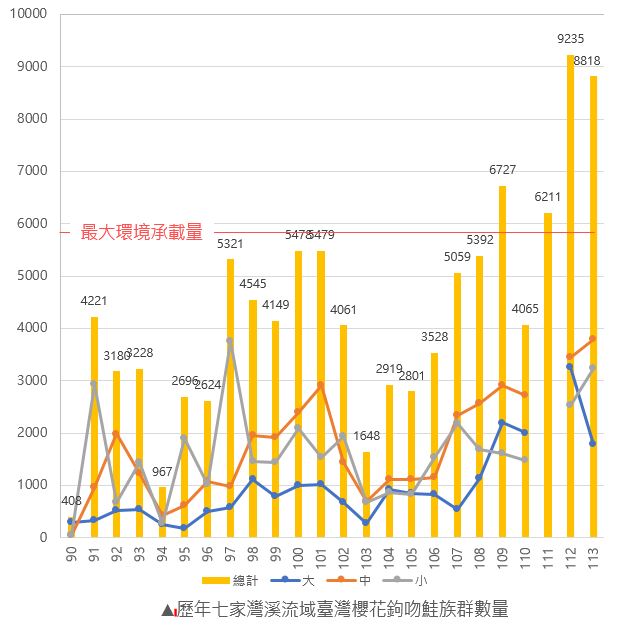

臺灣櫻花鉤吻鮭之保育成效良好、棲地復育佳,惟仍易受乾旱、颱風及豪雨等天然災害威脅,需密切注意棲地及溪流水溫變化,評估對整體族群之影響程度。2021年4月起之旱災及同年10月之颱風豪雨事件,導致族群數量較2020年大幅衰退39.5% ,損失群體無明顯差異,僅幼鮭略高。2023年達數量達1,8630尾,其中七家灣溪族群數量已大幅超越最大環境承載量(5,800尾),需持續監測及評估此變化對整體族群動態是否造成影響。

2024受0403花蓮強震及多起強烈颱風接連襲,導致2024年野外族群數量減少4.5%,但仍為歷年次高七家灣溪流域族群數量達8,818尾,其中一齡幼魚有3,235尾,二,齡中型成魚有3,795尾,三齡大型成魚則有1,788尾。